10 Assurance qualité

Motivation : Depuis la publication de “To err is human” in (2000), une attention croissante a été accordée à la qualité des soins, ainsi qu’à la manière dont cette qualité est garantie. Un élément important à cet égard, est l’utilisation de directives fondées sur des données scientifiques. Là où c’est possible et utile, ces directives doivent se concrétiser sous la forme de protocoles pratiques qui tiennent compte du contexte spécifique. Les exemples sont nombreux : Richtlijnen | Nederlandse Federatie voor Nefrologie, Dialysis guidance - GOV.UK, (Canaud 2000), KDIGO-Leitlinien - DGfN,…

Pour vérifier le niveau d’assurance qualité, via l’enquête en ligne, nous avons dressé l’inventaire d’une série de protocoles de soins. Le fait qu’il n’existe pas de directives nationales et qu’aucune directive internationale n’a été reconnue comme norme générale constitue un problème majeur au niveau de notre pays. Le KCE le mentionnait déjà en 2010 : “[Or,] il n’existe en Belgique aucune recommandation clinique en matière de choix d’instauration d’une dialyse chez les patients souffrant d’insuffisance rénale chronique, d’indications et de contre-indications aux modalités de dialyse, d’éducation et de conseils pré-dialyse et de choix final entre les modalités de dialyse”. Organisation et financement de la dialyse chronique en Belgique.

L’audit sur place a donc permis de vérifier (dans un échantillon de 24 centres) dans quelle mesure ces protocoles étaient également scientifiquement fondés, validés (niveau de gestion) et connus de l’ensemble du personnel (niveau d’implémentation).

10.1 Protocoles élaborés

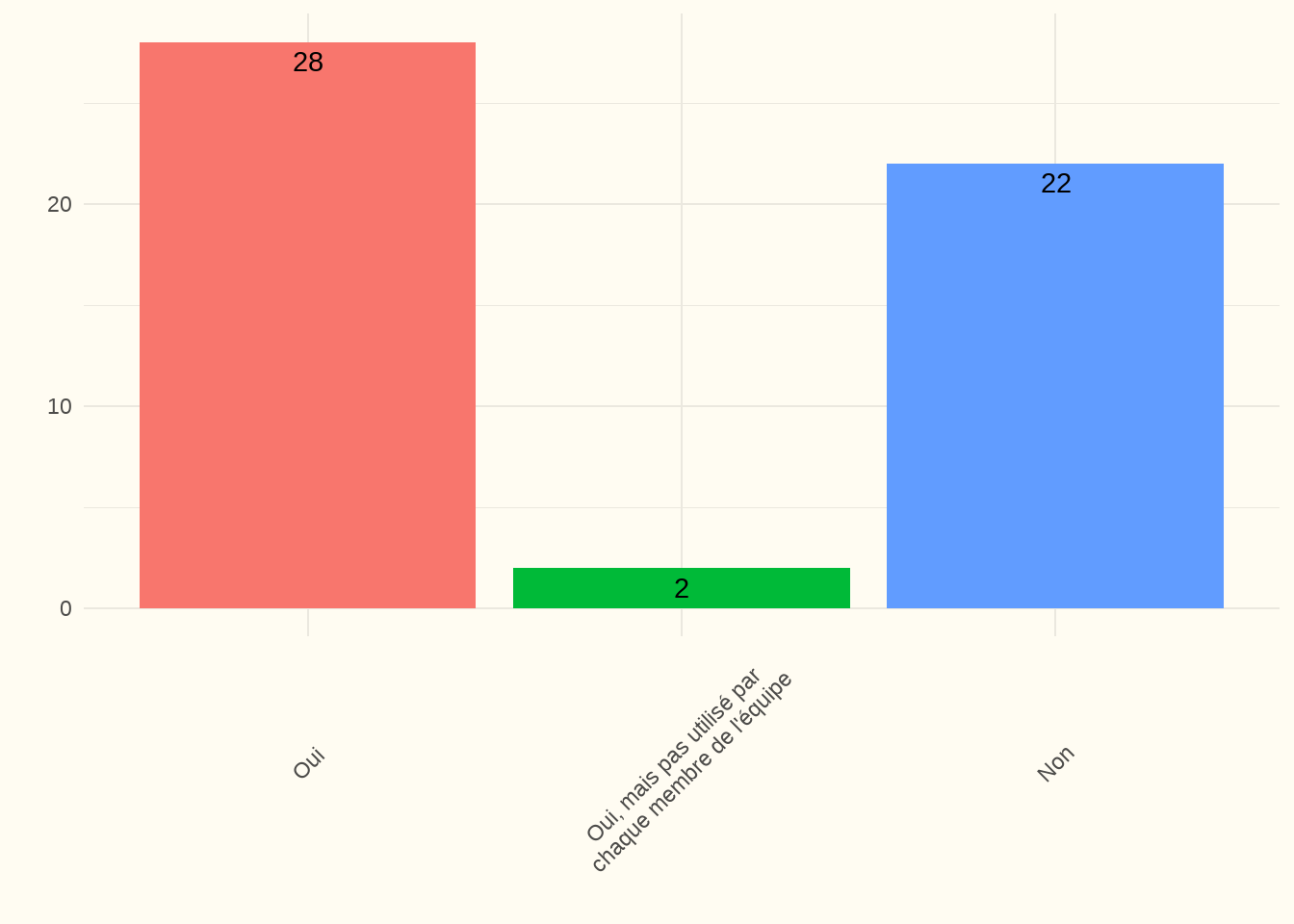

10.1.1 Votre service utilise-t-il un protocole de prévention de l’hyper- et de l’hypokaliémie ? (EL)

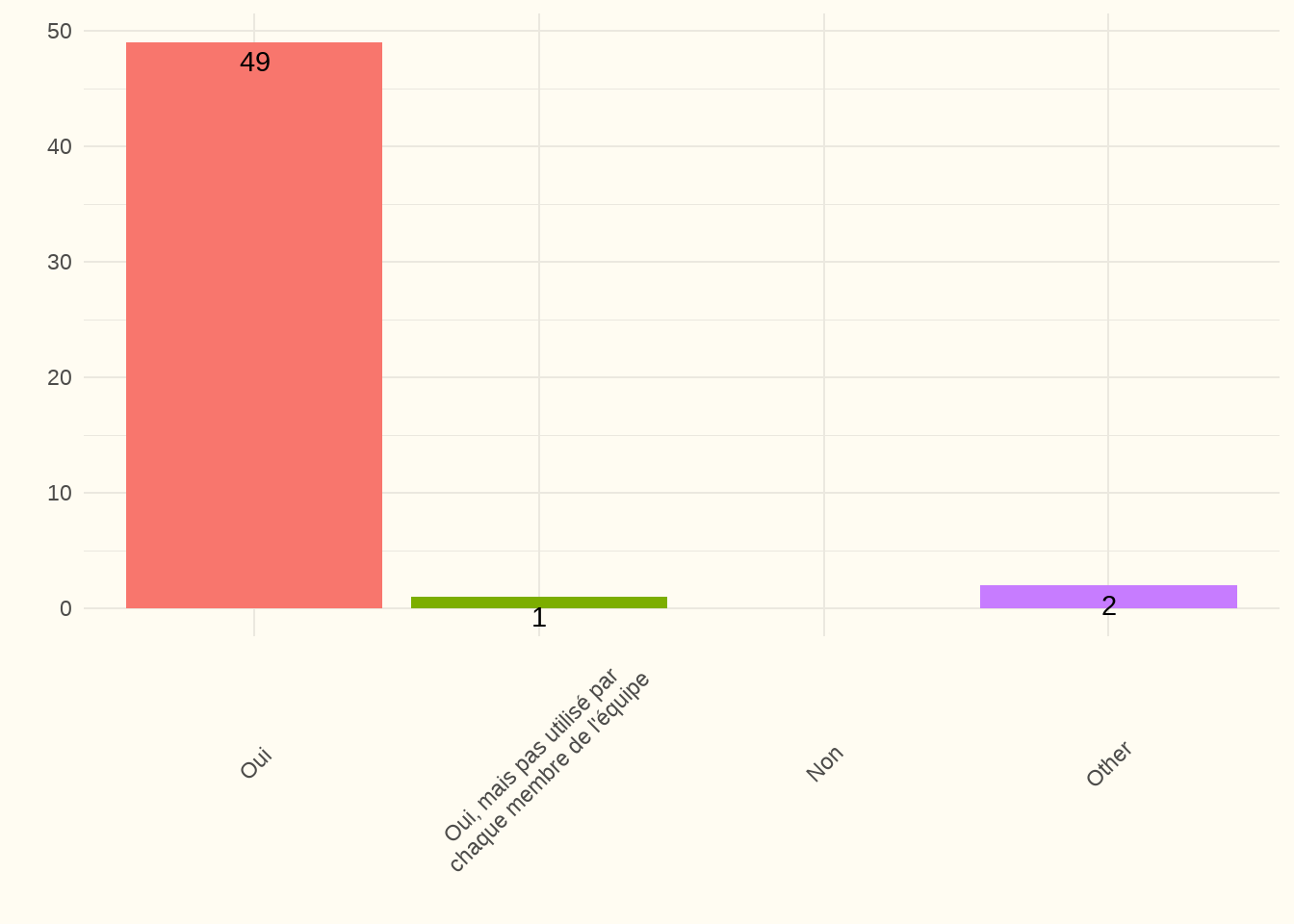

Constatation : 54 % des centres ont répondu qu’ils en disposaient et ils ont indiqué qu’il était également implémenté. Deux centres disposaient d’un protocole, mais tous les membres de l’équipe ne l’utilisaient pas. Le taux de réponse a été de 100 %.

L’audit sur place a permis de vérifier si ce protocole mentionnait également les « dialysats » qui étaient utilisés de manière standard. Un tiers (9/24) des centres K2 et K3 était concerné. Dans 2 centres, cela concernait aussi K1 ou aussi K4 ou toutes les concentrations (K1-4). Dans 2 centres, ce n’était pas précisé. Dans 1 centre, de manière standard, il s’agissait uniquement de K2. Il a aussi été vérifié si et le cas échéant quel liant K était repris, si le protocole mentionnait des références scientifiques, s’il était géré (date et méthode de validation) et si le personnel était au courant (qui pouvait montrer le protocole). Dans 11/24 centres, les médecins ont pu montrer un tel protocole « complet » aux auditeurs.

Constatation : Dans un tiers des centres seulement, les « dialysats » standard sont limités à K2 et K3. La littérature indique à cet égard que : “Observational studies and circumstantial evidence suggest that extreme concentrations of dialysate potassium <2 and >3 mEq/L are associated with increased risk especially when these dialysates are mismatched with serum potassium levels.” (Pun 2018).

Remarque du panel d’experts : il est possible que certains médecins aient compris ce point comme étant « tout ce qui est disponible » plutôt que comme ce qui est « habituel » de manière standard dans le protocole.

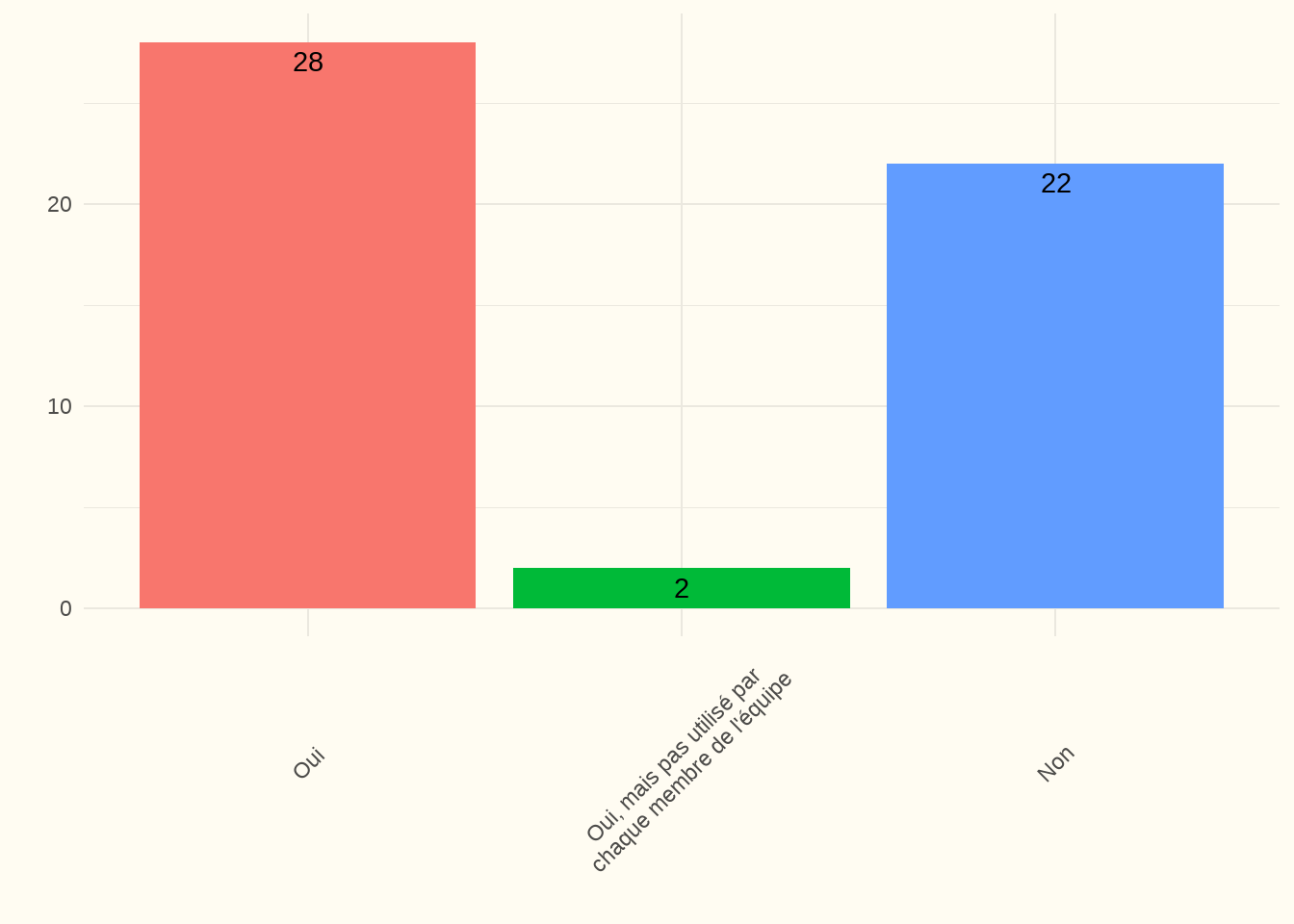

10.1.2 Votre service utilise-t-il un protocole pour surveiller les fistules AV afin de surveiller le débit et l’apparition de sténoses ? (EL)

Constatation : Selon leurs propres dires , 79 % des centres en disposent et le protocole est suivi par l’ensemble de l’équipe. Cinq centres ont déclaré avoir un protocole, mais tous les membres de l’équipe ne le respectent pas. 12 % ont déclaré ne pas en avoir. Le taux de réponse a été de 100 %.

Lors de l’audit sur place, le responsable a pu montrer un protocole de soins pour les fistules AV dans 23/24 centres. Bien que presque tous les protocoles répondent aux critères suivants : auteurs mentionnés, validation claire, date récente… des directives scientifiques ou d’autres sources ont été mentionnées qu’exceptionnellement (6/24 centres). Le protocole se limitait souvent aux aspects relatifs aux soins et à la ponction. Dans quelques centres, il y avait de tous nouveaux protocoles très récents (mois avant l’audit). Dans 20/24 centres, tout le personnel infirmier était capable de trouver ce protocole. Dans 21/24 centres, les infirmiers ont déclaré que les instructions étaient claires (utilisées de la même manière par tous les médecins du service).

Remarque du panel d’experts : il convient d’établir une distinction entre les centres qui ont très récemment mis à jour un protocole appliqué de longue date et ceux qui ont « rapidement mis quelque chose sur papier » mais n’ont pas pu le mettre en œuvre efficacement en si peu de temps.

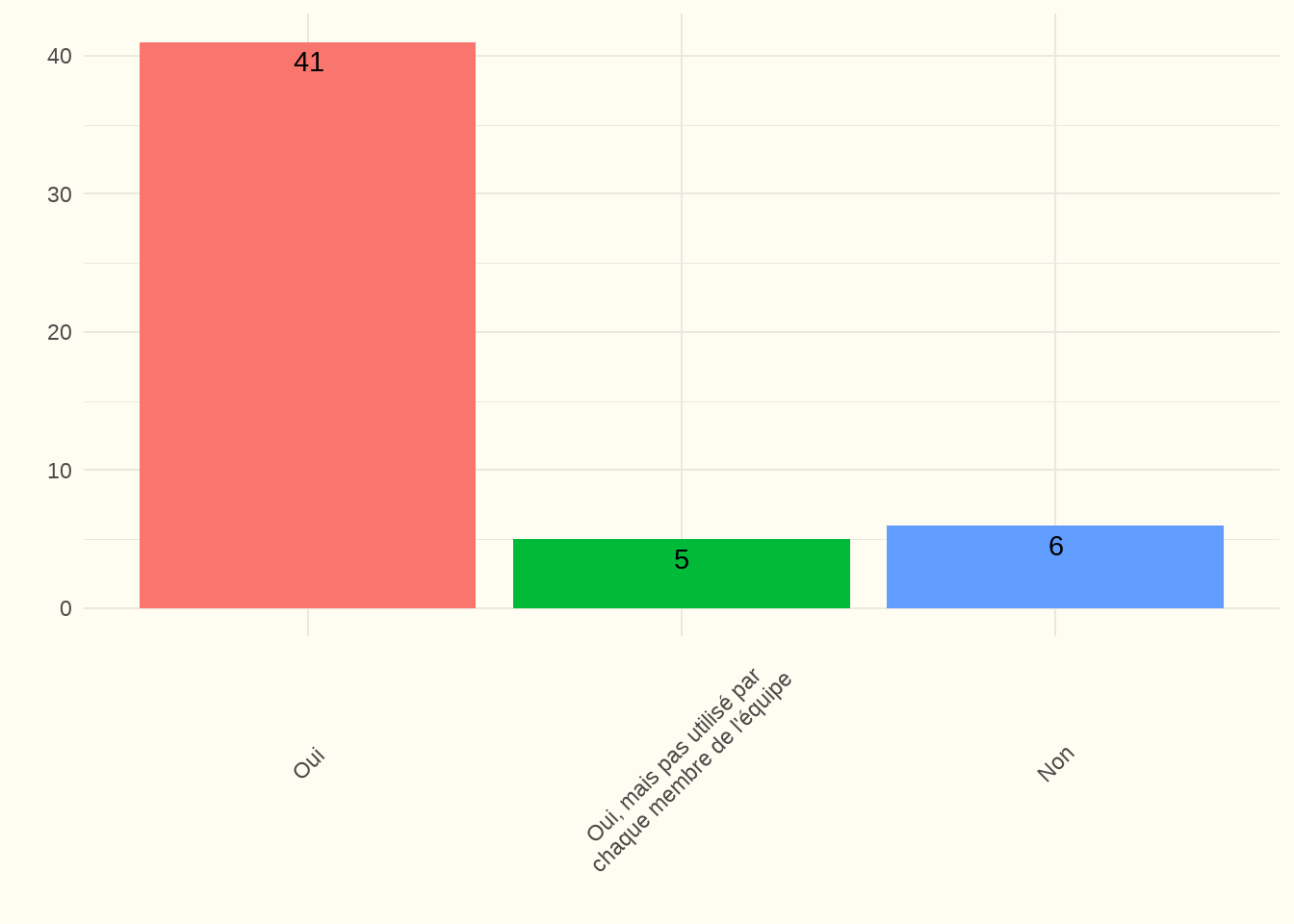

10.1.3 Votre service utilise-t-il un protocole de soins pour les cathéters (HD) ? (EL)

Motivation (KPI) : Le KDOQI (11.9) suggère l’utilisation d’un protocole de soins pour les cathéters au niveau des soins à la sortie du site et au niveau de la connexion afin de réduire les infections sanguines liées aux cathéters et les dysfonctionnements des cathéters. (Forte recommandation, qualité de preuve moyenne) (Lok et al. 2020).

Constatation : Pratiquement tous les centres (96 %) ont déclaré dans l’enquête en ligne qu’ils utilisaient un tel protocole ; un seul centre n’en utilisait pas et un autre ne l’avait que partiellement mis en œuvre. Le taux de réponse a été de 100 %.

Lors de l’audit sur place, l’examen des protocoles utilisés a porté systématiquement sur : la présence d’une procédure de documentation de l’infection (échantillonnage), le mode de fermeture du cathéter, l’antibiothérapie standard de départ, la manière dont cette antibiothérapie de départ a été établie dans le protocole et, en particulier, si elle a été élaborée en concertation avec le comité d’hygiène hospitalière ou avec un infectiologue. Les conclusions sont les suivantes.

Dans 23/24 centres, le médecin responsable a pu montrer un protocole. Bien que presque tous les protocoles répondent aux critères suivants : auteurs mentionnés, validation claire, date récente… des directives scientifiques ou d’autres sources ont été mentionnées dans 8/24 centres. Dans plusieurs centres, il y avait de tous nouveaux protocoles très récents (mois avant l’audit). Dans environ la moitié des centres (13/24), les protocoles ont été discutés avec un infectiologue ou le comité d’hygiène hospitalière. Les réponses données aux questions posées aux néphrologues, ont montré qu’ils étaient capables de trouver ce protocole dans 20/24 centres. Les infirmiers interrogés ont été capables de trouver le protocole dans 23/24 centres. Dans 23/24 centres, les infirmiers ont déclaré que les instructions étaient appliquées sans ambiguïté, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas d’interprétations différentes et que tous les néphrologues l’appliquaient.

Constatation : un seul centre n’avait pas de protocole à ce sujet. Les protocoles examinés répondaient à la plupart des critères, à l’exception de la mention des directives scientifiques sur lesquelles ils étaient basés. Tous les membres de l’équipe connaissaient les protocoles et les appliquaient de manière uniforme. Seule l’évaluation de l’approche de la prévention et du traitement des infections avec (le comité d’hygiène hospitalière) pourrait encore être améliorée dans un peu moins de la moitié des centres.

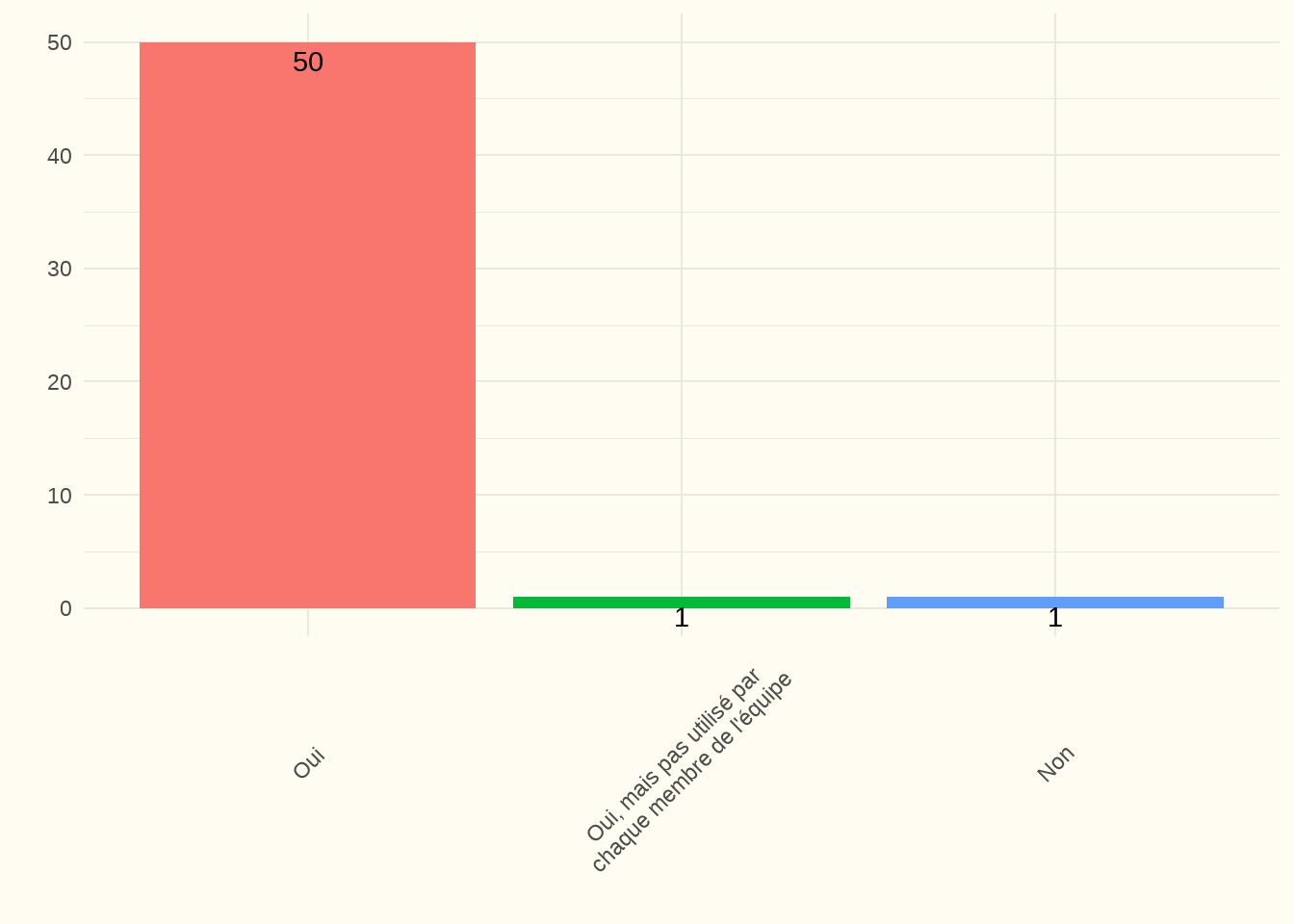

10.1.4 Votre service utilise-t-il un protocole de soins pour les cathéters de PD ? (EL)

Constatation : Selon 98 % des personnes interrogées, elles utilisent un protocole de soins pour les cathéters de DP. Deux centres n’ont pas répondu à cette question.

Lors de l’audit sur place, le responsable a pu montrer un protocole dans 20/24 centres. Bien que pratiquement tous les protocoles répondent aux critères suivants : auteurs mentionnés, validation claire, date récente… des directives scientifiques ou d’autres sources scientifiques ont été mentionnées dans seulement 11/24 centres. Dans quelques centres, les protocoles étaient flambant neufs et très récents (mois avant l’audit). Dans environ la moitié des centres (10/24), les protocoles ont été discutés avec un infectiologue ou le comité d’hygiène hospitalière. Les réponses données aux questions posées aux néphrologues à ce sujet ont montré que ce protocole pouvait être retrouvé dans 16/24 centres. Ce protocole a pu être montré dans 20/24 centres par tout le personnel infirmier interrogé et dans 19/24 centres, il a été implémenté de manière uniforme.

Constatation : L’étude a également révélé que 4 centres ne proposent pas de traitement DP. Il s’agit pourtant d’un élément essentiel des normes d’agrément légales d’un centre. En outre, un de ces quatre centres a déclaré qu’il n’y avait « aucun intérêt de la part des patients » et qu’il n’avait même pas d’accord d’orientation avec un autre centre.

10.1.5 Le protocole de soins des cathéters de DP est-il (en partie) enseigné et remis au patient ? (EL)

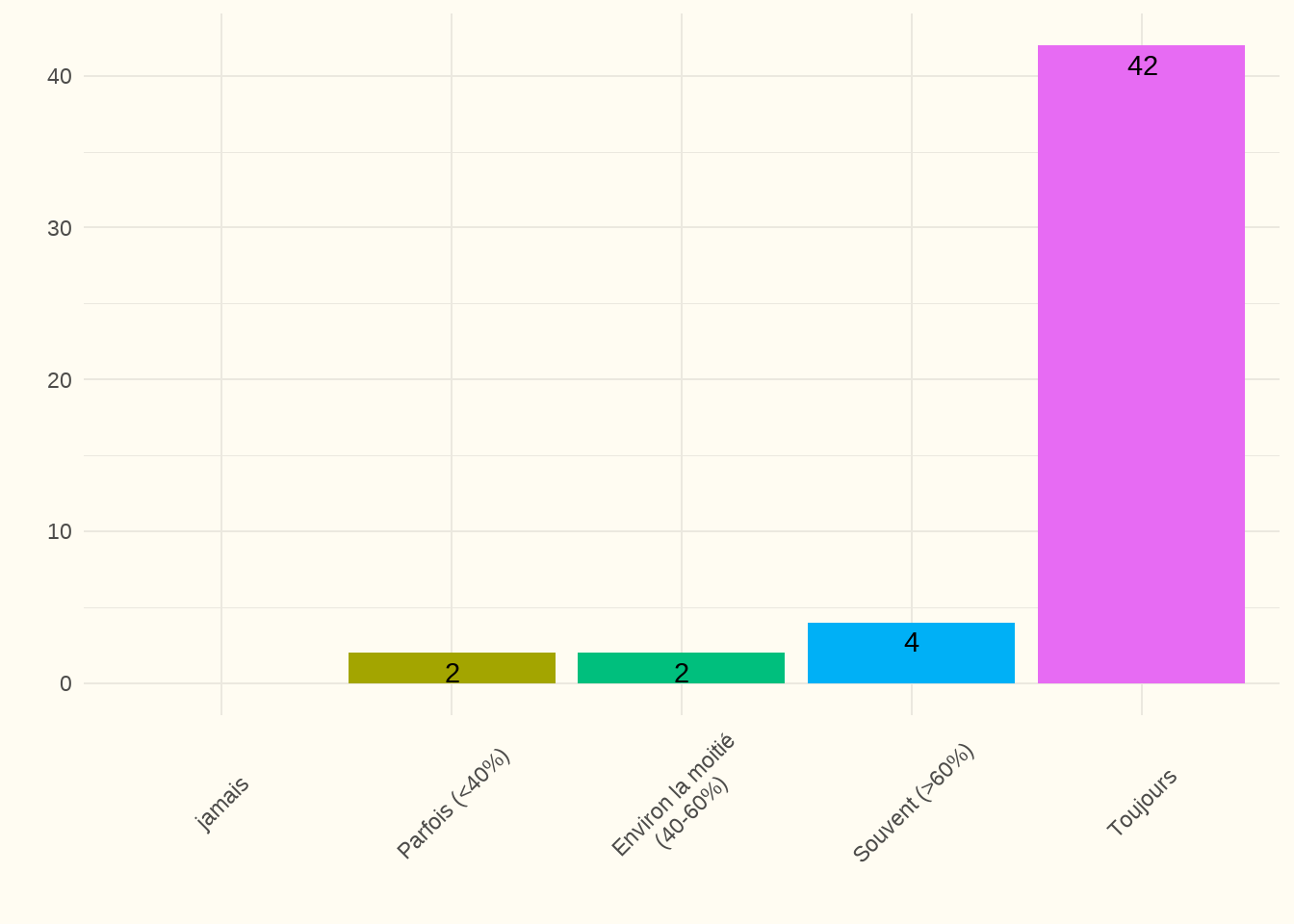

Constatation : Pour 84 % des personnes interrogées, ce protocole de soins est toujours enseigné et remis. Deux centres n’ont pas répondu à cette question.

10.2 Enregistrement des complications et actions d’amélioration

Motivation (KPI) : “Preventable hospital acquired complications are associated with higher mortality, incremental length of stay, and greater risk of readmission, especially in people with CKD. Targeted strategies to reduce complications should be a high priority.” (Bohlouli et al. 2017).

Pendant de l’audit sur place des 24 hôpitaux sélectionnés disposant d’un centre de dialyse agréé, il a été demandé quel type de complications était suivi par type dialyse ou de voie d’accès. Pour chaque type de problème, il a été noté combien de centres enregistraient les complications. Cela a donné le résultat suivant :

| Registre de complications | HD | PD | Fistule AV |

|---|---|---|---|

| Infection | 16/24 | 15/24 | 15/24 |

| Thrombose/obstruction/sténose | 6/24 | 3/24 | 7/24 |

| Pas d’enregistrement | 8/24 | 6/24 | 8/24 |

Constatation : Toutes les complications ne sont certainement pas évitables, mais elles donnent une bonne idée du potentiel d’amélioration. Un tiers des centres n’avait pas de vue d’ensemble des complications, celles-ci n’étant pas enregistrées ou ne l’étant que très partiellement. Comme indiqué ci-dessus, au moins 4 centres ont indiqué qu’ils ne proposaient pas de DP. Quelques centres ont déclaré avoir soumis des données au registre du GNFB mais ne pas avoir reçu de données de référence en retour pour une discussion interne.

Constatation : la connaissance des complications (évitables) est un élément essentiel d’une culture de l’amélioration, et la marge d’amélioration est donc encore très importante à ce niveau.

Au titre de deuxième aspect, conformément au cycle PDCA, on a vérifié ce qui était déjà en cours d’ajustement sur la base de ce registre des complications. Les aspects qui sont ressortis de cette vérification sont les suivants :

- Les ajustements concernant la politique de médication ont été l’aspect mentionné le plus souvent ; par exemple, une instauration plus rapide de l’AsaflowⓇ en cas de fistule au poignet et des ajustements au niveau de l’utilisation des antibiotiques et des antiseptiques. Comme l’utilisation systématique de la pommade PolysporinⓇ, moins rapidement considérer les patients comme étant allergiques à certains produits, former les patients à l’utilisation des antiseptiques.

- Ajustements au niveau du matériel de pansement, meilleure surveillance du site de sortie et du mode de fermeture du cathéter. Par exemple, utilisation hebdomadaire d’un nouveau capuchon désinfectant pour les connecteurs pour hémodialyse (TegoⓇ), à partir de TaurolockⓇ,…

- Un plus grand engagement en faveur de l’hygiène (des mains) au niveau des prestataires de soins et des patients, ainsi qu’une meilleure vérification de cette hygiène. Parmi les exemples donnés, nous citerons l’attention particulière portée à l’hygiène des empreintes des fistules, à l’introduction de gants de toilette jetables et de protections pour les sondes jetables et à l’utilisation d’une « blacklight » pour vérifier l’hygiène des mains.

- Suivi plus strict de l’application des protocoles.

- Plus d’attention à la première ponction d’une fistule AV, y compris la désignation d’infirmiers de référence, un meilleur entraînement à la méthode de ponction en boutonnière sur le bras d’exercice, la comparaison des résultats au sein du réseau hospitalier,…

- Encourager et faciliter la formation complémentaire du personnel.

- Changement de technique chirurgicale (fistule) (en collaboration avec un centre de troisième ligne).

- Création d’une « unité d’accès vasculaire ».

- Création de stocks tampons (de cathéters spécifiques).

10.3 Formation d’initiation et formation continue

Motivation : On n’insistera jamais assez sur l’importance d’une formation initiale et d’une formation continue appropriées. “Developing and implementing nursing interventions to educate nurses on infection control procedures in hemodialysis units is of utmost importance and offers significant benefits in enhancing the quality of care.” (Singh et al. s. d.), et “A dialysis nurse’s work is complex and demanding. Based on the results of a systematic review and a survey study, we developed a health-promoting intervention for dialysis nurses” (Kersten et al. 2019).

Pendant l’audit sur place, des questions ont été posées sur la formation initiale et la formation continue des infirmiers. Selon l’ensemble du personnel interrogé, 23/24 centres proposaient ces deux types de formation.

10.3.1 Formation initiale

Dans la majorité des centres (17/24), la formation d’initiation consistait principalement en un apprentissage « sur le lieu de travail / au chevet du patient », avec ou sans mentor (12/24) au cours des 2 premières semaines. Exceptionnellement, cette durée a été prolongée jusqu’à 1 mois dans un centre et jusqu’à 6 mois dans un autre. Dans plus de la moitié des centres (14/24), les répondants ont indiqué avoir suivi le cours de base de l’ORPADT (2/3 jours). Un répondant a parlé d’un examen et un autre d’une tâche finale de contrôle. En troisième position (7/24) vient l’auto-apprentissage basé sur un dossier de formation ou un cours d’auto-apprentissage (avec des informations, e.a. sur les appareils et les alarmes). Personne n’a mentionné que les protocoles étaient également parcourus dans ce cadre. Une seule mention a été faite d’un test relatif à cet auto-apprentissage (par le chef du service des soins infirmiers après 6 mois). En outre, des formations données par des entreprises (Baxter, Nipro Medical,…) ont également été mentionnées à plusieurs reprises (9/24) ainsi que des formations (de troisième cycle) spécifiques en néphrologie (7/24), données, par exemple, par la Haute Ecole Condorcet (Charleroi) et Odisee (Alost). La formation donnée à Alost est essentiellement assurée par l’ORPADT. Un hôpital a fait état de plans de développement personnel (PDP) et un autre de formations internes dispensées par des néphrologues à raison de 3 à 4 fois par an. La quasi-totalité des formations n’étaient pas obligatoires.

Constatation : La formation initiale est le plus souvent limitée. Il convient d’encourager la poursuite du développement et du déploiement du cours de base de l’ORPADT et d’encourager l’organisation de formations de troisième cycle spécifiques. Il convient également d’examiner la manière dont les connaissances et les savoir-faire acquis peuvent être testés et certifiés de manière effective.

Remarque du panel d’experts : Aucun titre professionnel particulier ou qualification professionnelle particulière ne sont actuellement prévus. Infirmiers spécialisés | SPF Santé publique . Il est plaidé en faveur d’une formation et d’une certification uniformes d’éducateurs en dialyse, à l’instar des éducateurs en diabétologie.

10.3.2 Formation continue

On a également posé des questions sur la formation continue et la manière dont le personnel reste informé des nouvelles directives ou des nouvelles connaissances.

Ont été mentionnés : par courrier électronique (16/24), via une réunion d’équipe/de service/de travail (15/24) ou par l’intermédiaire de l’infirmier en chef (8/24). À quelques reprises, il a aussi été mentionné : via un bulletin d’information, l’intranet, un panneau d’affichage physique, les néphrologues (lors des discussions sur les patients), un dossier contenant des documents ou encore dans le cadre d’un briefing infirmier. Dans un centre, les répondants ont indiqué qu’il n’y avait pas de transfert de connaissances organisé.

Constatation : Aucun des centres n’a signalé l’existence d’une liste (ou d’un équivalent électronique) leur permettant de s’assurer que chaque infirmier (absent pendant une longue durée ou pas) pouvait prendre connaissance de tous les nouveaux protocoles ou des protocoles révisés. Il est donc recommandé d’adopter une méthode plus concluante en ce qui concerne la communication des protocoles nouveaux ou révisés.

10.3.3 Disponibilité d’informations médicales pour les services d’urgence

Motivation : L’accès 24/24 et 7/7 à toutes les informations médicales pertinentes d’un patient chronique connu dans l’hôpital est un élément à la fois banal et crucial pour la qualité des soins. Les services de dialyse travaillant souvent avec des logiciels spécifiques, nous avons vérifié si les médecins et les infirmiers pouvaient accéder à des informations adéquates quand un patient dialysé arrivait en urgence.

Les informations médicales (problèmes actuels et antécédents) ont pu être montrées par tous les médecins urgentistes interrogés dans 23/24 hôpitaux et par tous les infirmiers interrogés dans 20/24 hôpitaux.

La liste de médication a pu être montrée par tous les médecins urgentistes interrogés dans 20/24 hôpitaux et par tous les infirmiers interrogés dans 19/24 hôpitaux.

Constatation : Pratiquement tous les médecins urgentistes et les infirmiers ont pu trouver les informations médicales requises pour les patients dialysés dans le DEP ; pour la liste des médicaments, cela a été le cas dans 83 % des hôpitaux. L’accès des services d’urgence aux informations électroniques des patients dialysés répond donc aux Belgian Meaningfull Use Criteria omzendbrief_bmuc_20240311_nl.pdf et belgian_meaningful_use_criteria_voor_algemene_ziekenhuizen_nl_20160824.pdf

10.3.4 Transfert transmural et interdisciplinaire

Motivation : Des soins de qualité pour les patients dialysés chroniques nécessitent un suivi coordonné par les différents prestataires de soins de santé concernés. Et cela, en raison du fait que cette population se caractérise par de très nombreuses comorbidités. Dans notre pays aussi, il y a encore du pain sur la planche à ce niveau : ” A multi-perspective needs-assessment uncovers the, sometimes hidden, needs with regard to continuity of care. Transmural care is often still quite discontinuous, especially from the perspective of the vulnerable patient, informal care giver and primary care professional.” (Swinnen et Vrancken 2023).

Pendant l’audit sur place, nous avons donc vérifié quels étaient les accords systématiques avec les médecins généralistes et les autres spécialistes.

La réponse la plus fréquente (10/24) a été un contrôle annuel ou tous les six mois chez l’endocrinologue. Dans ce contexte, les répondants ont également cité la clinique du pied et les éducateurs en diabétologie. Juste derrière ils ont cité un suivi cardiologique annuel (8/24). En troisième place, figurait un rendez-vous systématique chez le médecin généraliste (3/24). Enfin, un seul service a fait état de rendez-vous réguliers avec l’ophtalmologue, l’oncologue, l’hôpital de jour gériatrique et le chirurgien vasculaire. Il est frappant de constater que près de la moitié (10/24) des hôpitaux ont indiqué qu’ils n’avaient rien convenu de manière systématique. Enfin, de manière surprenante, un centre a révélé qu’une radio du thorax et une écho-cardiographie annuelles étaient prévues dans le cadre du suivi.

La planification pratique de ce suivi médical était confiée principalement au personnel infirmier et dans une bien moindre mesure à un secrétariat.

L’échange d’informations se faisait principalement (6/24) par le biais de carnets de liaison, entre autres avec les organisations de soins à domicile et les médecins généralistes, ou par courrier. Ces courriers étaient souvent liés à un bilan (mensuel ou annuel) de la dialyse et des examens de laboratoire du patient. Dans certains hôpitaux, la Croix Jaune et Blanche peut faire des ajouts dans le DEP via le réseau « CoZo » (Nexushealth; « My nexus »). Ce système est également utilisé par les médecins généralistes, mais lorsqu’ils « postent » quelque chose, aucune notification spécifique n’est envoyée aux spécialistes. Par conséquent, de nombreuses informations sont lues trop tard ou ne sont pas lues du tout.

Constatation : Une part élevée des services de dialyse n’ont aucun accord avec les (cercles de) médecins généralistes concernant le suivi de ces patients chroniques. La communication se faisait encore très souvent par le biais de carnets de liaison. De meilleurs accords et un meilleur accès aux informations cruciales sur les patients sont nécessaires pour parvenir à de véritables soins transmuraux. À cette fin, le contenu du trajet de soins de l’insuffisance rénale chronique existant pourrait être complété par une coordination concrète obligatoire et la fixation des modalités concrètes du trajet de prédialyse élaboré. Les conditions pour suivre un trajet de soins pour l’insuffisance rénale chronique | INAMI. Le nouveau numéro de nomenclature « 103994 » est entré en vigueur le 1/7/2024. Cet AR (24/4/2024) exige ce qui suit : “un rapport de la mise au point néphrologique ainsi qu’une proposition de plan de soins pluridisciplinaires personnalisé avec entre autres un plan alimentaire, une planification anticipée des soins et une thérapie de substitution rénale (si une forme de thérapie de substitution rénale n’est pas possible, il faut préciser pourquoi cette forme n’est définitivement ou provisoirement pas possible). Ce rapport est transmis au médecin généraliste et conservé dans le dossier électronique du patient” La rédaction de ces courriers doit s’inscrire dans une collaboration coordonnée entre les médecins généralistes autour du patient. Dans le cas contraire, un grand nombre de ces courriers n’apporteront aucune valeur ajoutée au patient car il ne sera pas suivi par un médecin généraliste.