12 Transparence dans les soins

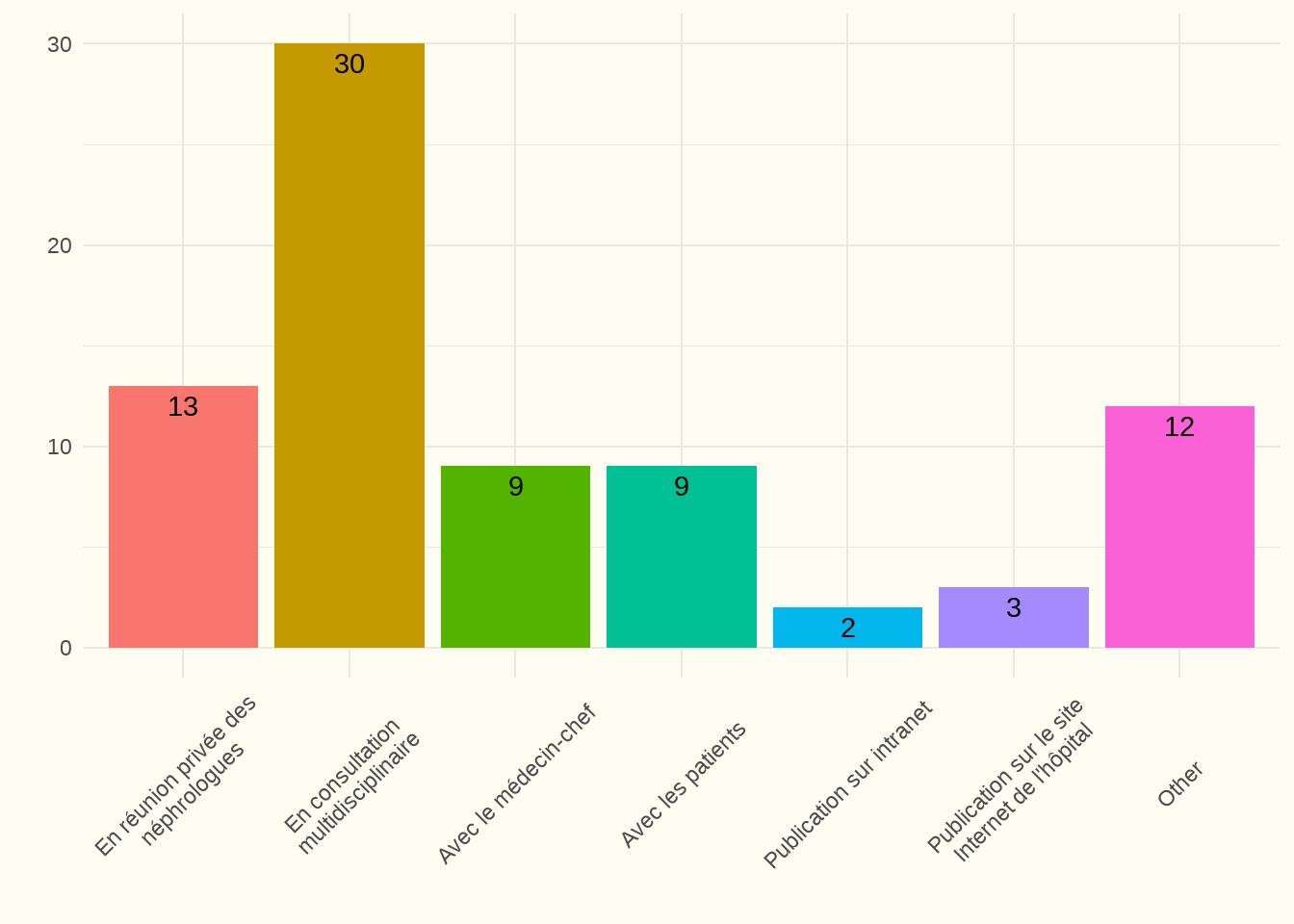

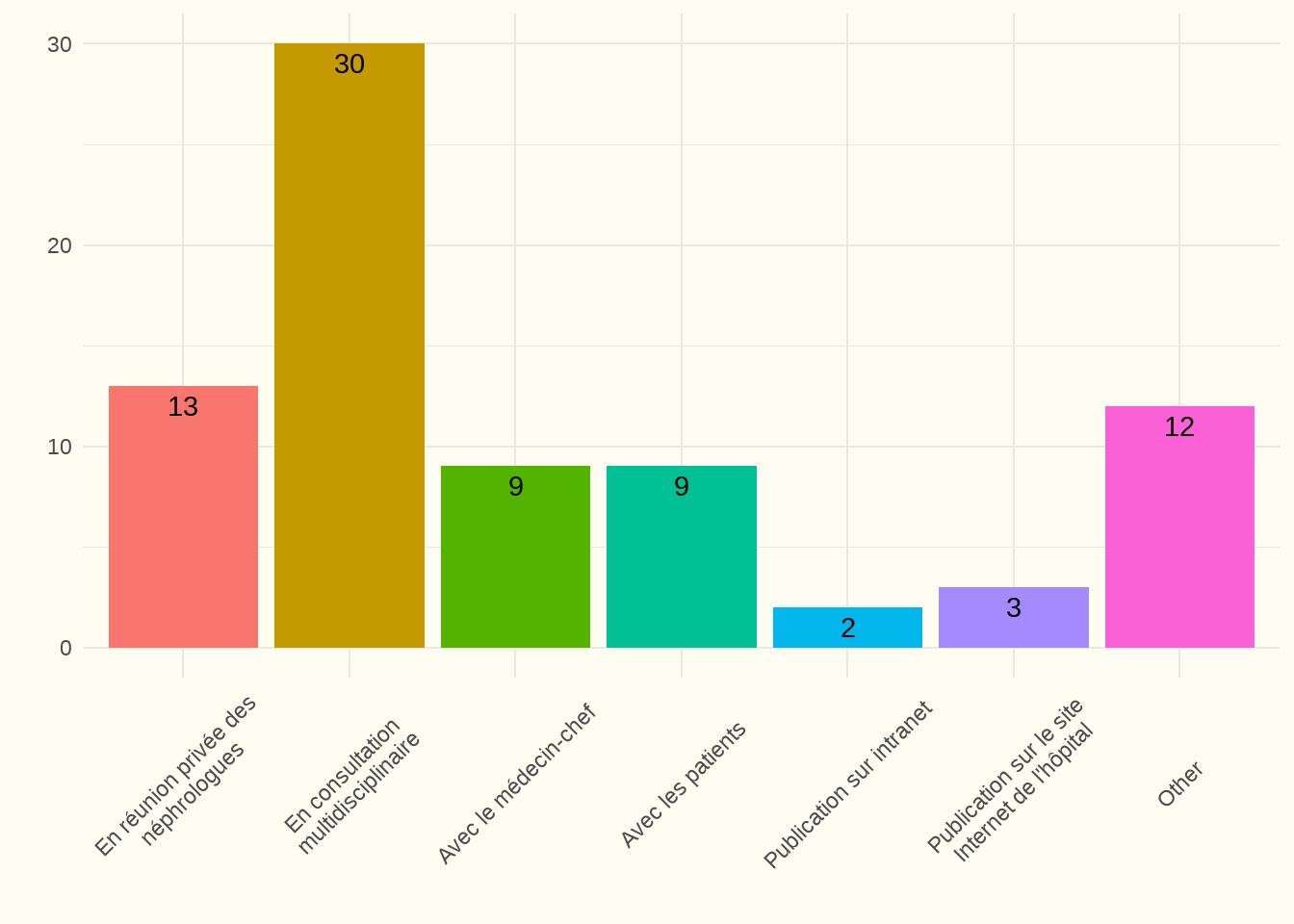

12.1 Avec qui les résultats des mesures de la qualité de vie, PREM, PROM,… sont-ils discutés et/ou partagés ? (EL)

Constatation : 79 % des répondants ont indiqué que cette question avait été abordée dans le cadre d’au moins une concertation multidisciplinaire. Seuls 3 centres ont également diffusé l’information sur leur site web public. 14 centres n’ont pas répondu à cette question.

Constatation : L’accès public à des informations de qualité était exceptionnel et doit se généraliser. Il convient toutefois de noter que plusieurs centres ont participé à des études de référence internationales et accessibles au public, notamment Euro-DOPPS. Par ailleurs, les deux registres de qualité et d’épidémiologie de notre pays sont représentés au sein de l’European Renal Association, qui publie également des critères de référence. Il s’agit d’une action très prospective qui mérite tous les encouragements.

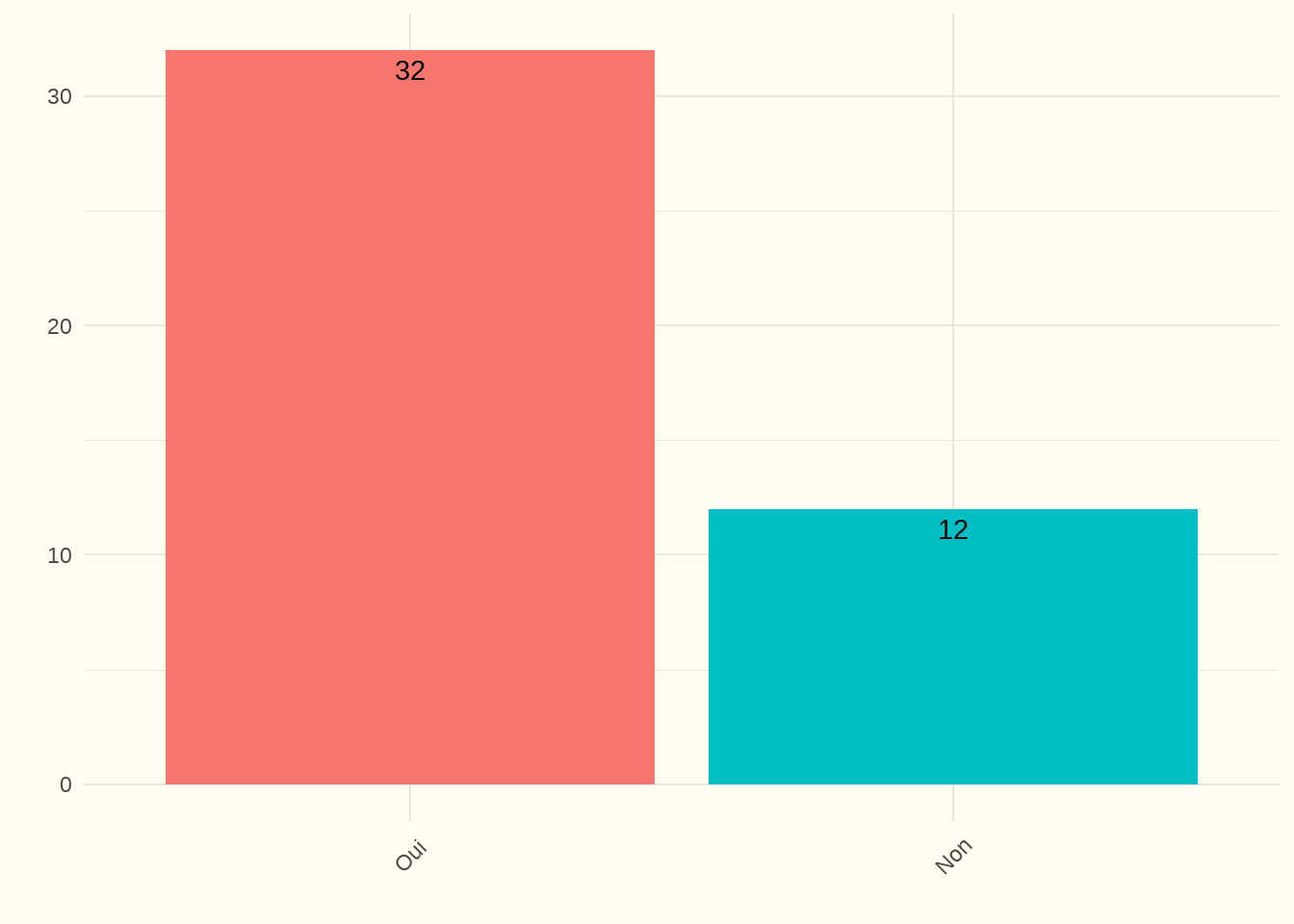

12.2 Des mesures d’amélioration de la politique médicale et/ou infirmière ont-elles été prises sur cette base au cours des 5 dernières années ? Lesquelles ? (EL)

Constatation : La plupart des répondants (73 %) ont indiqué que des mesures d’amélioration avaient été prises dans ce domaine. Huit hôpitaux n’ont pas répondu à cette question.

À la question de savoir quelles actions d’amélioration il s’agissait, nous avons reçu de nombreux exemples très différents : introduction d’une consultation multidisciplinaire (CMD) (mentionnée 6x), désignation de « patients partenaires » (5x), adaptation des soins de cathéter, rationalisation de la politique de prédialyse, adaptation du transport des patients, adaptation du chauffage, adaptation de l’infrastructure (2X). Et aussi ; organiser la formation continue du personnel infirmier, adapter le plan d’évacuation, permettre aux collaborateurs du centre de soins résidentiel de participer à la CMD, mettre en place un carnet de liaison, mettre en place une accréditation (Qualicor Europe/ Accreditation Canada/Joint Commission International), mettre en place des consultations intermittentes avec une assistante sociale, mettre en place des consultations hebdomadaires entre néphrologues, adapter les avis diététiques, mettre en place des consultations péri-transplantation, lutter contre l’ennui des patients, adapter les repas, plus de fauteuils roulants, donner des informations sur les examens, impliquer des psychologues dans la CMD, installer des écrans d’information dans la salle d’attente, réévaluer les procédures lors de l’embauche de nouveaux membres du personnel infirmier, évaluer l’incidence des infections de la fistule AV et des cathéters de dialyse, suivre l’incidence des péritonites, suivre le pourcentage de patients dialysés en dehors de l’hôpital, suivi gériatrique systématique …

12.3 Entretiens avec les patients

Dans le contexte de la transparence, la contribution des patients eux-mêmes est très importante. Nous avons donc demandé aux hôpitaux de nous permettre de nous entretenir avec 2 de leurs patients. Tous les hôpitaux ont organisé cet entretien.

Nous leur avons notamment demandé si on leur avait expliqué les avantages et les inconvénients de l’HD et de la DP. À ces questions, 39 patients ont répondu clairement par l’affirmative, 6 par la négative et 3 n’ont pas donné de réponse claire.

À la question de savoir si on leur avait parlé des vaccinations contre la grippe, le COVID-19 ou les infections à pneumocoque, les 48 patients interrogés ont répondu par l’affirmative.

Constatation : La majorité des patients se disent bien informés. Tous les patients ont été sensibilisés à la vaccination, ce qui est un excellent résultat.

12.4 Problèmes de nature politique

Les performances des services de dialyse sont, en partie, déterminées par l’environnement dans lequel ils opèrent. C’est pourquoi, pendant l’audit sur place, les responsables des centres ont été interrogés sur les deux problèmes les plus urgents relevant d’un niveau politique plus élevé (interne ou externe), et sur les solutions qu’ils pensaient pouvoir y apporter.

12.4.1 Pénurie de personnel infirmier

La pénurie de personnel infirmier arrivait en tête (18/24 centres). Cette situation était considérée comme très précaire. L’arrivée de nouveaux membres de personnel infirmier constitue déjà un problème majeur à l’heure actuelle. Cette situation est souvent exacerbée par la concurrence interne (par exemple, la clinique de la douleur) au niveau du recrutement du nouveau personnel qui se montre réticent à travailler le samedi ou à participer à des gardes. La rotation du personnel est également élevée.

Les solutions suivantes ont été proposées :

Permettre un agrément d’« infirmier en néphrologie » avec une formation sur le lieu de travail pour ainsi stimuler la progression vers la fonction d’« infirmier de pratique avancée » (Nozu et al 2024). Ceci, dans le but d’arriver à une plus grande expertise, à plus de compétences et à un barème IFIC plus élevé (de 14 à 15). Le plus important, c’est de différencier les fonctions au sein du service sur la base des connaissances et des savoir-faire.

Le recrutement et le déploiement d’assistants en soins infirmiers devraient redevenir possibles dans les services de dialyse. Actuellement, dans certains centres, des efforts sont encore faits - par le biais de mesures incitatives - pour que ces infirmiers suivent une formation de bachelier, mais dans ce cas, ils sont alors très souvent absents du lieu de travail. Cela ne sera également plus possible dans un avenir proche.

Il conviendrait également d’envisager un financement basé sur la charge réelle des soins infirmiers. Dans le même ordre d’idées, ils souhaitent un renforcement des normes d’agrément au niveau du personnel infirmier. Une autre suggestion consiste à mieux objectiver la distinction (financière) entre les soins low care et high care (souvent inexistante dans la pratique).

Par ailleurs, certains ressentent aussi une différence entre les soins de 3e ligne et de 2e ligne en termes de charge de travail qui ne se retrouve pas sur le plan financier. Il est nécessaire d’encourager une plus grande collaboration dans le cadre des cas plus rares. Les cas exceptionnels doivent plus souvent et plus rapidement passer en troisième ligne avec un remboursement plus élevé, mais en même temps, la troisième ligne doit aussi prendre en charge moins de soins de routine de deuxième ligne.

12.4.2 Impact négatif du transport des patients sur la qualité de vie

Le deuxième problème mentionné dans pratiquement tous les centres était l’impact négatif des transports sur la qualité de vie des patients dialysés. Cet élément posait de très gros problèmes de qualité de vie : pas de transport possible le samedi, hygiène souvent très mauvaise (pas de transport séparé des patients infectieux, par exemple) et temps d’attente excessivement longs (parfois des heures par patient). Pour de nombreux patients, cette situation était aussi une importante source de préoccupations financières. Le coût de ces transports variait beaucoup fonction de la mutuelle à laquelle le patient était affilié (une mutuelle avait introduit un plafond de coût par an au-delà duquel rien n’était remboursé) et également en fonction de la société de transport. Cette décision avait même poussé certains patients à arrêter la dialyse ! La centralisation des transports par le biais de MUTAS n’a pas été perçue comme une amélioration. Au contraire, cela a fait perdre beaucoup de temps aux patients et aux prestataires de soins. Le transport groupé entraînait de longs trajets et de longues attentes avant que tout le monde soit prêt pour le transport (jusqu’à 8,5 heures hors du domicile pour une dialyse de 4 heures, même en habitant relativement près de l’hôpital). Des problèmes avaient également été signalés au niveau des transports interhospitaliers (entre les urgences et les centres de dialyse, par exemple).

Commentaire du panel d’experts : certaines mutuelles veulent abandonner le régime du tiers payant pour les transports, ce qui obligerait les patients à devoir avancer ces coûts de transports très élevés. Cette situation est impossible pour une grande partie de ce groupe de patients vulnérables.

Les solutions proposées étaient les suivantes :

Faire progresser l’hémodialyse à domicile (HDD) ou la PD à domicile dans une population de plus en plus âgée. Cela peut se faire, par exemple, en facilitant la dialyse dans les centres de soins résidentiels (CSR) et en rémunérant mieux les infirmières qui aident les patients à se connecter aux appareils de dialyse à domicile ou dans les CSR. Ceci, au lieu de payer un transport coûteux vers l’hôpital (voir également le point 3).

L’organisation provinciale de tous les transports de patients a également été proposée comme solution. Remarque du panel d’experts : pour éviter les situations absurdes, il est préférable de ne pas raisonner strictement en termes géographiques, mais en termes de temps de trajet pour le patient plutôt qu’en termes de frontières linguistiques, provinciales ou nationales.

Le régime du tiers payant doit, en tout cas, être maintenu.

12.4.3 Difficultés liées à la dialyse à domicile

La difficulté de réaliser davantage de dialyses à domicile représentait le troisième défi le plus souvent mentionné. Promouvoir le traitement à domicile a été jugé très difficile par de nombreux centres. Et cela, pour plusieurs raisons ;

L’accompagnement et la mise en œuvre du traitement à domicile sont intensifs en main-d’œuvre, souvent les patients ne veulent pas ; ils trouvent la formation trop difficile ou trop longue (minimum 8 semaines) et considèrent qu’il s’agit d’une intrusion trop invasive dans leur vie privée (e.a. en raison du besoin d’un espace de stockage très important pour les fluides de dialyse…).

Un autre défi était aussi le manque de personnel infirmier à domicile ou un personnel infirmier non spécifiquement formé à cette prise en charge et qui ne peut donc pas accompagner le patient au niveau de la connexion et de la déconnexion à l’appareil de dialyse. Il ne peut donc pas assurer la prise en charge du patient en lieu et place de l’hôpital. La dialyse à domicile reste également financièrement désavantageuse au niveau des soins infirmiers à domicile.

L’application de la dialyse péritonéale dans un centre de soins résidentiel est également considérée comme virtuellement impossible dans la pratique. Cela, du fait que le personnel des CSR ne connaît pas ce type de traitement. Étant donné le taux de rotation élevé du personnel des CRS, sa formation par l’hôpital était coûteuse et non tenable.

Les solutions proposées étaient les suivantes :

Pour organiser davantage de dialyses à domicile et dans les centres de soins résidentiels, il est nécessaire de disposer de plus d’infirmiers à domicile et spécifiquement formés. Ici aussi, les restrictions au niveau des actes de dialyse des assistants en soins infirmiers constituent un obstacle majeur.

En raison de la rotation élevée, aussi bien du personnel infirmier que des résidents dans de nombreux centres de soins résidentiels, le personnel infirmier à domicile doit également être en mesure de pouvoir accompagner les patients dans les centres de soins résidentiels.

La formation spécifique de ces infirmiers à domicile peut être assurée par les centres de dialyse.

12.4.4 Autres problèmes mentionnés

Parmi les autres problèmes soulevés, il y avait aussi :

Des orientations (trop) tardives et une population vieillissante avec une polypathologie élevée compliquent le traitement à domicile.

En ce qui concerne spécifiquement l’hémodialyse à domicile, la facture d’eau et d’électricité était souvent trop élevée pour le patient.

La charge administrative élevée pesant sur les médecins et les infirmiers a également été évoquée. Les soins infirmiers comprennent, par exemple, de très nombreuses tâches qui ne relèvent pas des soins infirmiers comme, par exemple, organiser le transport des patients.

Certains hôpitaux ont également signalé des pénuries de certains médecins (chirurgiens vasculaires spécialisés dans les fistules AV, radiologues (interventionnels)) et de divers auxiliaires paramédicaux.

Quelques-uns ont également signalé les difficultés d’accès à certains médicaments : ActosolvⓇ (arrêt de la production), TaurolockⓇ (non remboursé), urokinase (pas ou peu disponible).

Enfin, les personnes interrogées ont fait état de la profusion de progiciels informatiques différents, tant en interne que dans les CAD externes (par exemple Nephroflow, Omnipro, Primuz, E-care, EMV….).

Les solutions proposées étaient les suivantes :

Prévoir une équipe « mobile » de soins hospitaliers spécialisés qui peuvent se rendre à domicile et dans les CSR.

Mieux sensibiliser les médecins généralistes et la population générale aux (à la prévention des) maladies rénales.

Rationaliser les tâches de soins infirmiers et transférer certaines activités résiduelles, par exemple, vers des fonctions de secrétariat.

Une meilleure coopération inter-hospitalière comme éventuelle solution à la pénurie de certains spécialistes.

Remboursement de la concertation multidisciplinaire dans le cadre du processus de prédialyse et/ou introduction de normes (ETP) et/ou de directives sur le recours à des diététiciens et à des psychologues. Ceci, du fait que la pénurie de diététiciens ou de psychologues est principalement liée à des aspects financiers.

Une approche européenne généralisée et urgente pour résoudre le problème des ruptures de stock et/ou de l’indisponibilité de certains produits essentiels.

Une autorité plus directive pour lutter contre la prolifération anarchique des logiciels.