| Diagnostic d'admission vérifié | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| E8779 | 55 | 76 | 65 | 44 | 41 | |

| E8770 | 60 | 36 | 41 | 46 | 23 | |

| Total | — | 115 | 112 | 106 | 90 | 64 |

| Data available for 2017-2021 | ||||||

11 Suivi centré sur le patient

Motivation (KPI) : “Vaccinating patients receiving dialysis may prevent morbidity and mortality in this vulnerable population”. Vaccination for Patients Receiving Dialysis - PMC.M. Kruger explique en détail l’importance des vaccinations et le rôle des néphrologues dans ce domaine ; “Infection is a major cause of morbidity and mortality in patients with chronic kidney disease (CKD), including those receiving maintenance dialysis or with a kidney transplant. Although responses to vaccines are impaired in these populations, immunizations remain an important component of preventative care due to their favorable safety profiles and the high rate of infection in these patients. Most guidelines for patients with CKD focus on the importance of the hepatitis B, influenza, and pneumococcal vaccines in addition to age-appropriate immunizations. More data are needed to determine the clinical efficacy of these immunizations and others in this population and define optimal dosing and timing for administration. Studies have suggested that there may be a benefit to immunization before the onset of dialysis or transplantation because patients with early-stage CKD generally have higher rates of seroconversion. Because nephrologists often serve as primary care physicians for patients with CKD, it is important to understand the role of vaccinations in the preventive care of this patient population.” (Krueger, Ison, et Ghossein 2020). Pour les candidats à la transplantation, l’importance de la vaccination est encore plus grande (Gunawansa et al. 2018).

11.1 Pourcentage de patients en HD + DP vaccinés contre la grippe en 2023 ? (EL)

La majorité des centres (66 %) ont déclaré une couverture vaccinale contre la grippe de leurs patients de ≥ 75%. Six centres avaient un taux de vaccination de leur population dialysée ≤ 50 %. La fourchette allait de 18 à 97 %. Cinq centres n’ont pas répondu à cette question.

11.2 Pourcentage de patients en HD + DP ayant explicitement refusé le vaccin antigrippal qui leur a été proposé en 2023 ? (EL)

Neuf centres ont rapporté ≥25 % de refus de vaccination émanant des patients. La fourchette allait de 0 à 55 %. Huit centres n’ont pas répondu à cette question.

Constatation : Le niveau de refus de la vaccination peut être fortement lié à la population de l’hôpital ou aux croyances personnelles de certains membres du personnel soignant. Il ne reflète donc pas nécessairement un moindre effort de sensibilisation de la part du service de dialyse. “National vaccination programmes have to be strengthened to develop the capacity to identify local determinants of vaccine hesitancy, whether in patients or in healthcare workers. They need to develop strategies which are adapted to address these determinants, in their own social, cultural, political and economic context.” (European Centre for Disease Prevention and Contro 2016).

11.3 Pourcentage de patients en HD + DP qui sont en ordre de vaccination contre l’hépatite B ? (EL)

Nous avons demandé quel était le pourcentage de patients ayant reçu au moins trois vaccins contre l’hépatite B, en prenant comme référence la population de patients de 2023. Concernant cette question, 25 centres ont déclaré un taux de vaccination de ≥95 % contre l’hépatite B et 8 centres ont même déclaré un taux de 100 %. La fourchette allait de 17 à 100 %. Quatre centres n’ont pas répondu à cette question.

L’audit sur place a également montré que dans la majorité des centres les taux d’anticorps contre l’Hép. B étaient déterminés (au moins) tous les 6 mois.

Constatation : La majorité des hôpitaux parviennent à obtenir des taux de vaccination supérieurs à 95 %. Le plus souvent, un suivi sérologique était également bien organisé. “We recommend that patients on regular hospital haemodialysis who are immune to hepatitis B immunisation (anti HBs antibody titre > 100 mIU/ml),… only need to be tested for HBsAg every 6 months. Non-responders should be tested at least every 3 months (1C)”. (Garthwaite et al. 2019).

11.4 Pourcentage de patients en HD + DP qui étaient en ordre de vaccination antipneumococcique ? (année de référence 2023) (EL)

Ce taux de vaccination était inférieur. Treize centres ont mentionné une couverture vaccinale ≥90 % et deux centres ont mentionné une couverture vaccinale de 0 %. La fourchette allait de 0 à 100 %. Six centres n’ont pas répondu à cette question.

L’audit sur place a porté sur la manière dont le suivi préventif des vaccinations de cette population vulnérable était assuré et sur les accords conclus avec les soins de première ligne à cet égard.

Dans deux tiers des centres (16/24), le suivi des vaccinations était assuré par un infirmier (de référence) qui le revoyait systématiquement (en général tous les 6 mois, en même temps que la détermination de la sérologie de l’hépatite B). Dans un centre, ce suivi était mensuel et dans un autre il était trimestriel. Dans un centre, le suivi était fait par un néphrologue, dans un autre par un infectiologue (spécifiquement pour les candidats à la transplantation) et dans deux centres par un néphrologue et un infirmier. En outre, les patients recevaient souvent un courrier avec lequel ils pouvaient se rendre chez leur médecin généraliste ou indiquer explicitement qu’ils souhaitaient recevoir le vaccin au centre de dialyse. Un carnet de liaison avec la première ligne a également été mentionné à plusieurs reprises comme moyen de communication. La vérification de la vaccination effective au cabinet du médecin généraliste (par l’intermédiaire de Vaccinnet) était plutôt exceptionnelle. Certains hôpitaux avaient divisé les vaccins entre ceux qu’ils administraient eux-mêmes et ceux qui devaient être administrés par les médecins généralistes. Outre la vaccination contre la grippe, le COVID-19, le pneumocoque et l’hépatite B, plusieurs centres ont également mis l’accent sur la vaccination contre la varicelle et le zona (en particulier dans le contexte des candidats à la transplantation ou de tumeurs malignes).

Constatation : En général, on note un bon suivi du statut vaccinal des patients dialysés et les centres font beaucoup d’efforts pour vacciner (ou faire vacciner) leur population vulnérable. Il existe toutefois plusieurs exceptions notables à cette règle. Cette situation sera reprise dans le feed-back individuel des centres concernés.

11.5 Statut liquidien

Motivation : “L’incidence des problèmes cardiovasculaires est 9 fois plus élevée dans la population dialysée dans laquelle ils constituent la principale cause de décès. Cela peut se manifester cliniquement, entre autres, par une insuffisance respiratoire, un œdème, une hypertension ou encore une turgescence jugulaire..” (Loutradis et al. 2021).

Dans le Table 11.1 , l’accent était mis sur les hospitalisations (classique ou de jour) dues à une surcharge liquidienne (codes ICD10BE : E87.70 « other fluid overload » et E87.79 « unspecified overload ») chez les patients dialysés. Cela, sur la période du 1/1/2017 au 31/12/2021.

Constatation : Le nombre de patients dialysés nécessitant une hospitalisation avec le diagnostic d’admission vérifié de « surcharge liquidienne » était limité et a diminué au fil du temps (en passant de 115 en 2017 à 64 en 2021). Comme pour tous les graphiques et tableaux, l’étude s’est limitée aux patients admis dans un hôpital disposant d’un centre de dialyse agréé.

Constatation : le panel d’experts a noté qu’en cas de « déshydradation » importante, le patient peut se sentir mal. Les considérations de confort doivent donc également être prises en compte lors de l’évaluation de ce paramètre.

11.6 Troubles électrolytiques (hyper- ou hypokaliémie)

Motivation : “L’hyperkaliémie est un trouble électrolytique fréquemment rencontré dans les services d’urgence. La principale cause de l’hyperkaliémie est l’insuffisance rénale aiguë ou chronique. D’autres causes possibles sont, entre autres, le diabète, l’insuffisance cardiaque, la nécrose tissulaire, …”(Lemoine et al. 2021; Lindner et al. 2020). Outre l’hyperkaliémie, l’hypokaliémie (en fin de dialyse) peut également provoquer des problèmes d’arythmie (Wiegand et al. 1981; de Rooij et al. 2022).

Le tableau ci-dessous reprend les raisons les plus fréquentes des hospitalisations (de jour ou classiques) dues à des troubles électrolytiques chez les patients adultes dialysés. Ceci, pour les années 2017-2021 et les codes ICD10-BE ci-dessous. La prévalence ponctuelle a été calculée sur la base du nombre de patients différents pour lesquels un pseudocode HD/DP a été imputé pour la semaine 20 au cours de la période d’observation.

| Geverifieerde opnamediagnose | Beschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| E870 | Hyperosmolality and hypernatremia | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 |

| E871 | Hypo-osmolality and hyponatremia | 19 | 29 | 28 | 33 | 26 |

| E872 | Acidosis | 12 | 17 | 16 | 14 | 16 |

| E873 | Alkalosis | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |

| E874 | Mixed disorder of acid-base balance | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |

| E875 | Hyperkalemia | 107 | 98 | 99 | 113 | 102 |

| E876 | Hypokalemia | 10 | 10 | 11 | 17 | 14 |

| E878 | Oth disorders of electrolyte and fluid balance, NEC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| Prevalence PD and HD patients | 7375 | 7475 | 7579 | 7872 | 7982 | |

| Grand Total | 152 | 163 | 158 | 182 | 165 |

Constatation : Le nombre total de patients dialysés nécessitant une hospitalisation avec un diagnostic d’admission vérifié de « déséquilibres hydro-électrolytiques » (E87.0 - E87.8) est limité et fluctue dans le temps autour de 160 admissions par an. L’hyperkaliémie est particulièrement importante, puisqu’elle a représenté 102 admissions en 2021. Pour l’hypokaliémie, les chiffres sont beaucoup plus bas : en 2021, on ne retrouve que 14 admissions de patients dialysés. Comme pour tous les graphiques et tableaux, l’étude s’est limitée aux patients admis dans un hôpital disposant d’un centre de dialyse agréé. Si nous incluons tous les hôpitaux, le nombre des déséquilibres hydro-électrolytiques fluctue autour de 220 admissions par an.

Constatation : L’importance d’accorder une attention particulière à l’acidose métabolique et à l’hyperkaliémie est mentionnée dans la directive KDIGO aux points 3.10 et 3.11.5, qui soulignent principalement l’importance de conseils diététiques appropriés donnés par un diététicien (Stevens et al. 2024).

Nous avons également vérifié dans quelle mesure les centres disposaient d’un protocole de prévention de l’hyper- et de l’hypokaliémie et l’utilisaient. Pour cela, nous renvoyons à la section 10.1.

11.7 Suivi diététique

Motivation (KPI): “L’évaluation de l’état nutritionnel fait partie des soins de routine prodigués aux patients dialysés et a pour but de pouvoir détecter et traiter de manière précoce la malnutrition protéino-énergétique (MPE). Les marqueurs de ce syndrome sont parmi les meilleurs prédicteurs de la morbidité et de la mortalité chez les patients souffrant d’insuffisance rénale terminale” (« Assessment of Nutritional Status in Patients on Hemodialysis - UpToDate » s. d.; « Pathogenesis and Treatment of Malnutrition in Patients on Maintenance Hemodialysis - UpToDate » s. d.). Les carences nutritionnelles peuvent également avoir un impact négatif sur la qualité de vie des patients dialysés (Visiedo et al. 2022).

11.7.1 Les patients dialysés sont-ils accompagnés par un diététicien « attaché » au service ?

“Malnutrition is common in dialysis patients and closely related to morbidity and mortality. Therefore, assessment of nutritional status and nutritional management of dialysis patients play a central role in everyday nephrological practice” (Locatelli et al. 2002).

Constatation : Dans la majorité des centres (83 %), les patients dialysés bénéficient d’un accompagnement par un ou plusieurs diététicien(s) « attitré(s) ». Dans 1 centre seulement, cet accompagnement diététique n’est qu’exceptionnel Le taux de réponse a été de 100 %.

11.9 Mention des médicaments

Motivation : “La vérification de la médication dans les groupes vulnérables contribue de manière importante à l’utilisation sûre des médicaments dans ces groupes et réduit ainsi les risques de dommages involontaires liés à la polypharmacie à l’admission et à la sortie” (« Polyfarmacie bij ouderen » s. d.).

Dans 144 dossiers sur les 216 dossiers récupérés, la médication de sortie figurait dans la lettre de sortie (dans les autres cas, cette information n’y figurait pas ou il n’y avait pas de lettre de sortie). En ce qui concerne les antibiotiques administrés au cours d’un séjour (infectieux), seuls 3 dossiers ne les mentionnaient pas.

Constatation : Il y a encore des progrès à faire en ce qui concerne l’indication explicite de la médication de sortie dans la lettre de sortie, surtout quand il s’agit d’une admission de jour en raison d’une indication chirurgicale, notamment la ligature d’une fistule auriculo-ventriculaire.

11.10 Qualité de vie

Motivation (KPI) : Il est important d’impliquer les patients dans les soins chaque fois que c’est possible ((Kanbay et al. 2023)). L’importance générale des mesures de résultats supplémentaires qui sont importantes du point de vue du patient a également été largement documentée dans notre pays dans un rapport du KCE intitulé L’utilisation des résultats et des expériences rapportés par les patients. Il est important d’aussi impliquer fortement les partenaires de vie du patient. “Patients reported significant improvements in their general and physical quality of life (QOL) after starting dialysis. Partners’ general QOL worsened after patients started dialysis but improved by 12 weeks. Both patients and partners may benefit from additional educational and counselling services in the lead up to, and immediately after starting dialysis, which could facilitate the transition onto dialysis and improve QOL in both”(Moore et al. 2020).

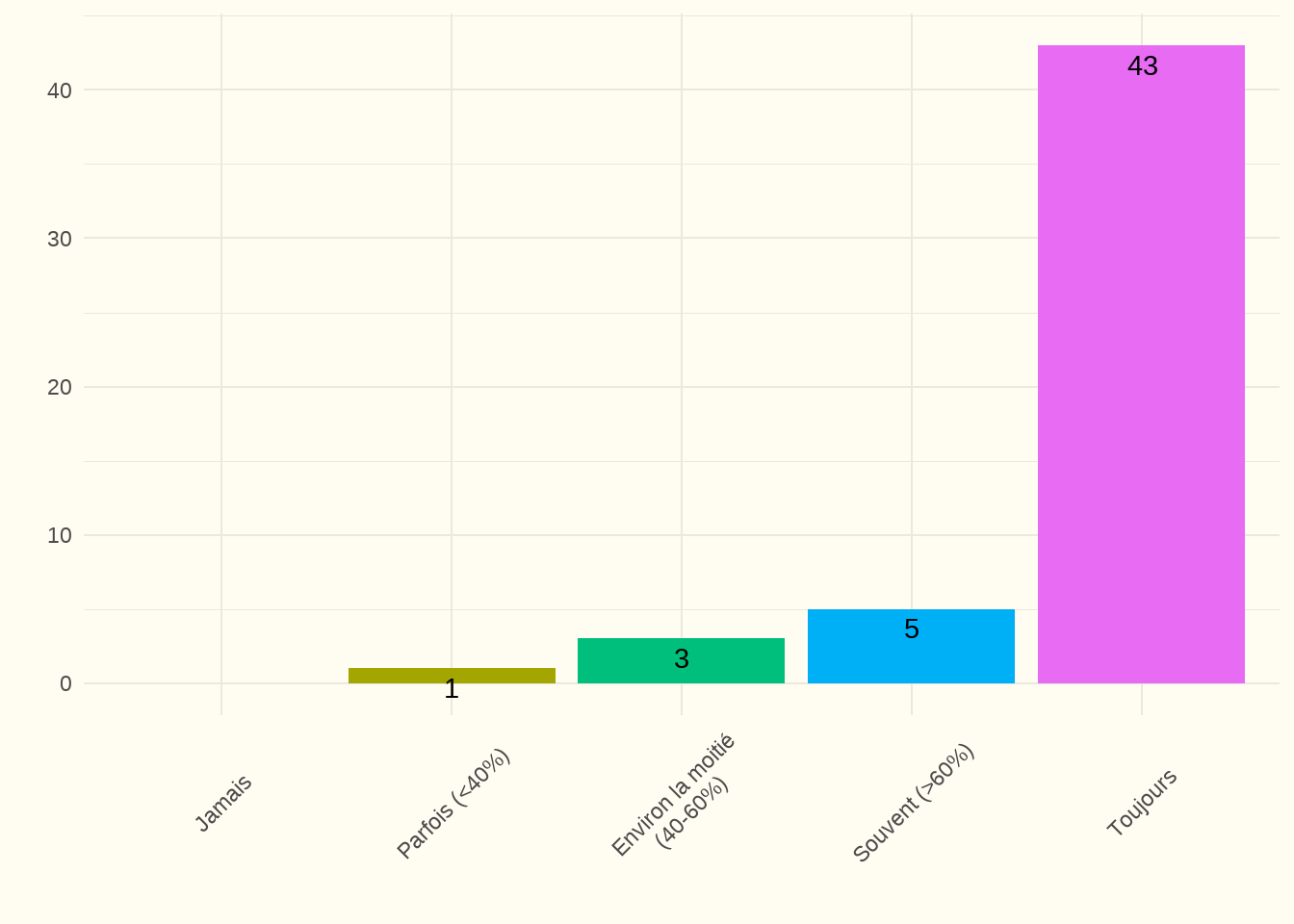

11.11 Des outils sont-ils utilisés pour mesurer et surveiller la qualité de vie de vos patients ? (EL)

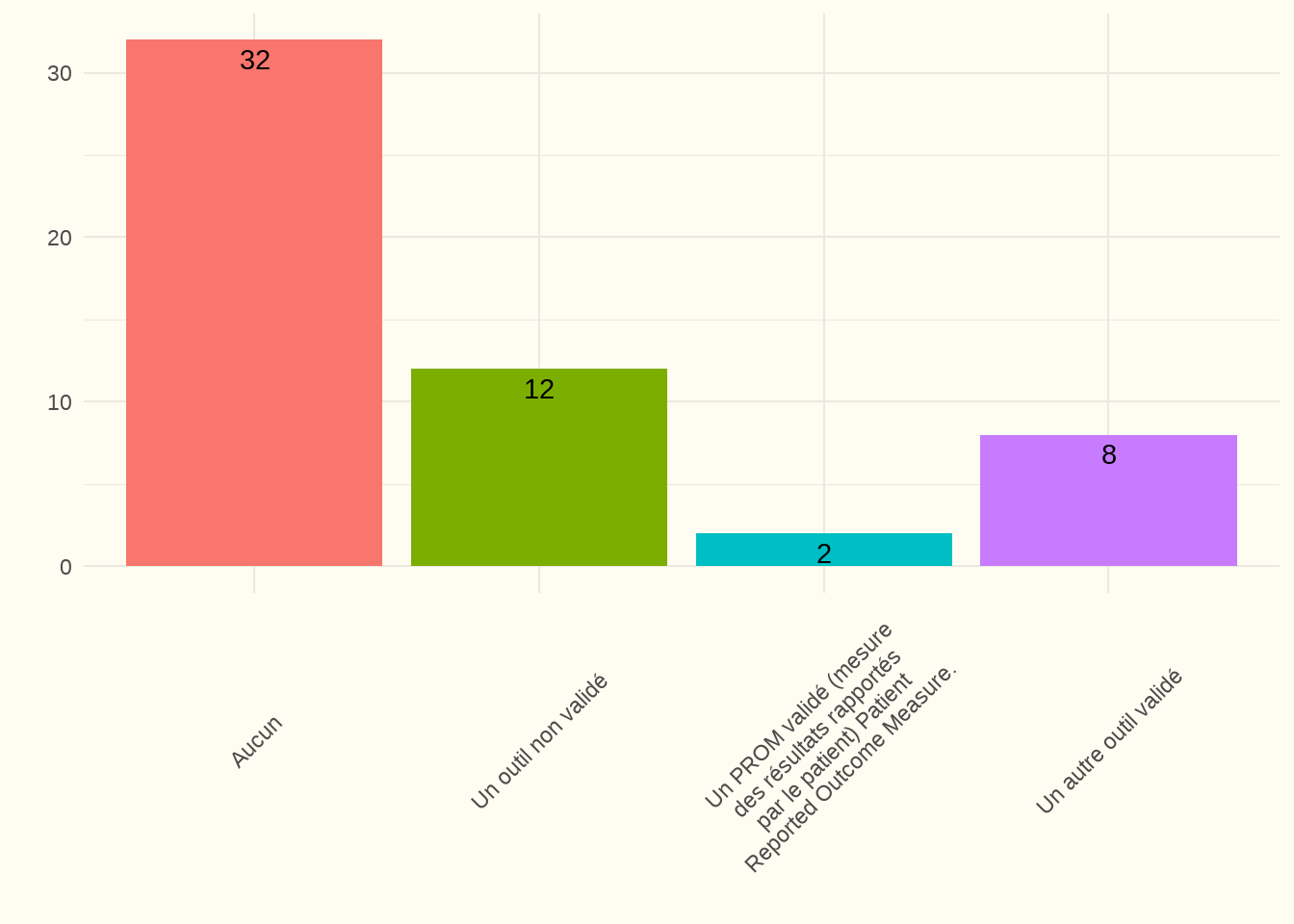

Constatation: 61 % des centres ont déclaré ne pas utiliser d’outils. Seuls 2 centres ont déclaré utiliser un PROM validé.

Discussion: L’utilisation systématique d’une échelle validée pour surveiller objectivement la qualité de vie des patients est urgente

Nous avons également demandé quels étaient les outils (« tools ») utilisés. Les réponses suivantes ont été reçues : le SF36 (3X), le KDQoL-36 (mais seulement pour la dialyse à domicile), l’échelle de Katz et l’ELADEB (Échelle Lausannoise d’Auto-Évaluation des Difficultés et des Besoins). Certains centres ont utilisé plusieurs outils. Le taux de réponse a été de 100 %. Un PROM doit remplir un certain nombre de conditions préalables, ce qui n’était pas le cas de tous les outils mentionnés (Ministerie van Volksgezondheid 2017; Churruca et al. 2021). Pendant des visites d’audit sur place, (si elles indiquaient qu’elles les utilisaient) il a été demandé aux personnes présentes de montrer aux auditeurs ces échelles complétées. On a pu effectivement en trouver dans 10/24 centres visités.

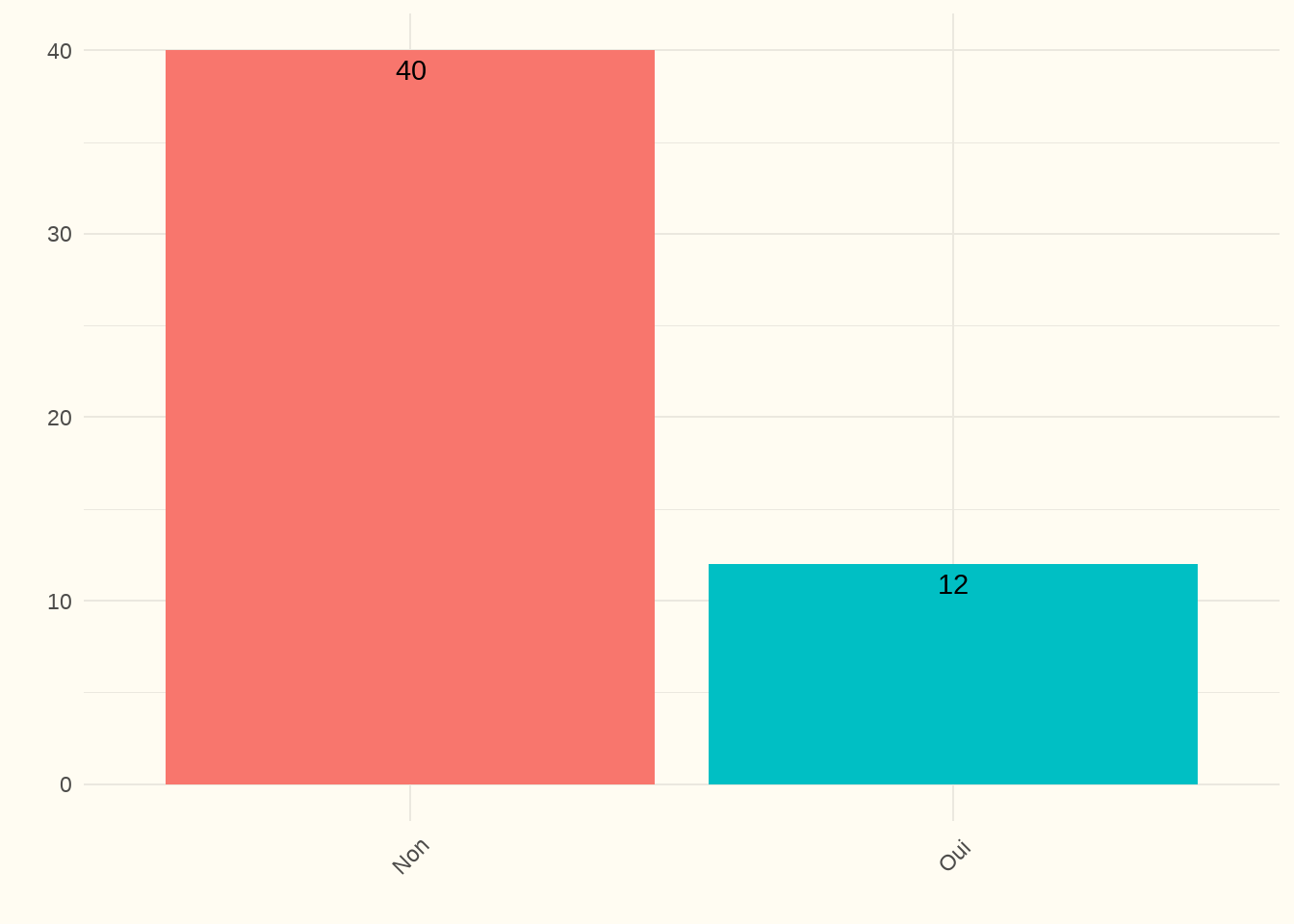

11.12 Utilisez-vous un PREM ?

Motivation : Il existe des outils validés pour évaluer la qualité de vie des patients souffrant d’une néphropathie. Ils sont, entre autres, repris dans les registres autrichiens et français (Aiyegbusi et al. 2017). Un exemple est le Kidney PREM utilisé au Royaume-Uni 2022 Kidney PREM results | Kidney Care UK. Certains outils ont déjà été traduits en néerlandais (p. ex. (Monica et California 90401-3208 s. d.)).

Constatation : En Belgique, 23 % des centres utilisent un PREM pour les patients dialysés. Le taux de réponse a été de 100 %.

À la question de savoir de quel outil il s’agissait, les réponses suivantes ont été données : « Bing » - benchmark (5 x), propres enquêtes de satisfaction (5 x), Vlaams Patiënten Platform (1 x). Les réponses énumérées ici ne sont pas, pour la plupart, des PREM spécifiques liés au processus de dialyse ; à cette fin, elles doivent répondre à un certain nombre de conditions préalables. Un PREM implique une évaluation spécifique des soins de dialyse et des aspects connexes (par exemple, le transport), tels qu’ils sont vécus par le patient (Bull et al. 2019).

Constatation : Bien que les services de dialyse affirment souvent que la qualité de vie des patients est une priorité dans le suivi de la dialyse (souvent plus importante que tous les autres paramètres de suivi), un nombre élevé d’entre eux n’ont jamais objectivé cette qualité de vie. Il reste une marge d’amélioration.

Commentaire du panel d’experts : l’introduction du UK Kidney-PREM était l’objectif du collège en tant que projet pour 2022-2023, mais ce projet est tombé à l’eau en raison de l’arrêt des collèges.

11.13 Mortalité

Motivation : Outre les réadmissions évitables et la sécurité (complications évitables), la mortalité évitable est le paramètre de qualité le plus important dans le monde hospitalier. Healthcare quality and outcomes | OECD en The Top Seven Healthcare Outcome Measures and Three Measurement Essentials.

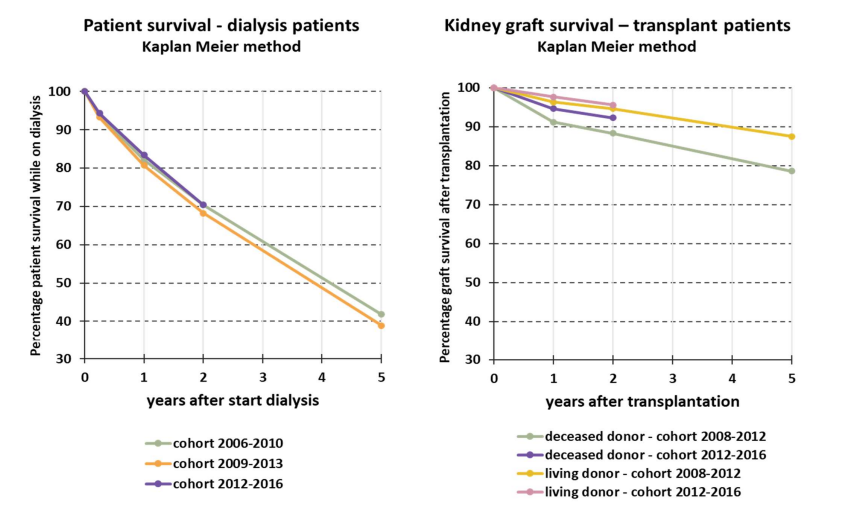

Il n’est pas toujours possible de faire une bonne comparaison entre HD et DP en termes de mortalité. “La différence de mortalité varie dans le temps, selon les régions et le profil des patients. Cela s’explique par des facteurs démographiques, cliniques, géographiques, socioculturels et liés au centre de traitement” (Bello et al. 2022). La durée de la dialyse peut également jouer un rôle (Termorshuizen et al. 2003). Malgré les nuances décrites ci-dessus, des données sur la mortalité sont disponibles pour de nombreux pays. Dans ses rapports 2020 et 2021, L’European Renal Association (ERA), par exemple, donne toute une série de chiffres de « probabilité de survie » pour les cohortes 2012-2016 et 2015-2019 dans lesquelles les registres belges étaient également représentés. Ces analyses portaient à la fois sur la dialyse et la transplantation (European Renal Association 2020, 2021).

Pour se faire une idée de la mortalité évitable, il est essentiel d’avoir d’abord une idée des taux de mortalité. La procédure pour les obtenir est toujours en cours, de sorte que les données n’ont pas pu être incluses dans cet audit. Pour cette raison, nous nous référons aux analyses de survie belges (NBVN et GNFB ensemble) qui figuraient dans les rapports des collèges. Les résultats y ont été « normalisés » par rapport à une population en dialyse européenne standard. Dans les analyses, les patients suivants ont été écartés (en raison du fait que leur pronostic est différent) : insuffisance cardiaque chronique, syndrome cardiorénal et insuffisance rénale aiguë. Microsoft Word - Rapport College 2020 - rapport national.docx

Constatation : Les données de notre pays montrent principalement une avancée dans les taux de survie au cours des deux premières années suivant la transplantation rénale, en ce qui concerne le rein transplanté.

Constatation : La survie à 5 ans était d’environ 42 % pour la cohorte 2006-2010, ce qui était conforme aux résultats (plus récents) du système de données rénales américain (registres USRDS). Selon le système américain sur les données rénales, entre 2010 et 2019, la mortalité « toute cause » corrigée pour les patients atteints d’insuffisance rénale terminale a affiché une tendance à la baisse de près de 13 %. En conséquence, le taux de survie à 5 ans était de 52 % pour la DP et de 42 % pour l’HD. Cette évolution s’explique en grande partie par une baisse de la mortalité dans les deux ans suivant le début de la dialyse. United States Renal Data System - USRDS -NIDDK.

Au niveau européen on peut dire que : “Excess end-stage kidney disease–related mortality rates have decreased substantially over time among adults recorded in the European Renal Association–European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) Registry, with the largest relative decreases in the youngest adults and the largest absolute decreases in the oldest adults… Possible contributors to the observed improvements include technical advances in dialysis, changes in dialysis access practices, new medications, uptake of clinical practice guidelines, increased access to transplantation for the elderly, improved allograft survival, and change in selection of patients for RRT, among others. However, despite evident improvements, this study also emphasizes the continued high excess mortality rates, particularly among those treated with dialysis. It also highlights important differences in excess mortality risks in different countries and possible increases in the excess risk of mortality in elderly transplant recipients over time, driven by increases in atheromatous cardiovascular disease–-related and malignancy-related mortality.” (Foster 2020).

Remarque : certains patients optent pour un traitement conservateur de leur insuffisance rénale chronique terminale et ne souhaitent pas commencer une dialyse. Nous n’avions cependant aucune connaissance concernant ce fait.

11.8 Comment le diététicien est-il impliqué ?

Constatation : Cet accompagnement était surtout organisé sous la forme de consultations sur demande (75 %), de consultations « planifiées » dès la phase de prédialyse (53 %) ou au début de la dialyse (58 %). Dans 44 % des centres, il se faisait par le biais de la participation systématique à la concertation multidisciplinaire. Le taux de réponse a été de 100 %.

Pendant les visites d’audit sur place, les dossiers des patients de 2020-2021 ont été examinés afin de voir s’ils contenaient des avis diététiques. Dans 156/216 (72 %) dossiers, un avis a été retrouvé et dans 138 (64%) plusieurs avis ont été retrouvés pendant cette période.

L’étude s’est également penchée sur la question de savoir quand le diététicien était impliqué. Dans la majorité des centres (21/24), il l’était dès les premiers jours suivant le début de la dialyse, souvent avec un suivi mensuel. Dans la moitié des centres (12/24), le diététicien était déjà impliqué dès le début du trajet de prédialyse. Dans quelques centres, il n’y avait pas d’implication structurelle d’un diététicien et il était plutôt consulté de manière exceptionnelle (notamment dans le cadre de discussions financières sur la question de savoir qui devait rembourser le diététicien).

Il a également été question de la manière dont le diététicien vérifiait si ses avis étaient suivis. Un suivi actif par le diététicien, plusieurs semaines ou mois après l’avis, était courant dans un peu plus de la moitié des centres (13/24), par exemple via des fiches de visite avec des paramètres cliniques et un suivi des valeurs de laboratoire. Dans un seul centre, quand un « Nutritional Risk Screening » (NRS) était effectué, un signal était automatiquement généré au bout d’une semaine pour procéder à réévaluation. Dans 1 centre sur 3 (8/24), rien n’a été prévu à ce sujet et il n’y a eu aucun suivi par un diététicien.

Constatation : À quelques exceptions près, le rôle important du diététicien a été rempli comme il se doit. En termes de suivi des avis émis et d’implication dans le trajet de la prédialyse, il y a encore des progrès à faire. Les quelques centres qui font à peine appel à un diététicien recevront un feed-back individuel.

Remarque du panel d’experts : étant donné que le groupe a examiné les avis diététiques documentés au cours des années COVID, cette image représentait plutôt la limite inférieure de ce qui est courant.